„[…] ich weiß, dass kein Mensch auf der ganzen Welt, nicht mal der liebevollste, etwas tun kann, damit ein trauriger Mensch nicht mehr traurig ist. Vielleicht ist er dann weniger traurig, aber er ist es trotzdem.“ Magdalena Kicińska, „Pani Stefa” („Frau Stefa“)

Stefania

Wilczyńska

Schritt 7 - Vorbereitung

„[…] ich weiß, dass kein Mensch auf der ganzen Welt, nicht mal der liebevollste, etwas tun kann, damit ein trauriger Mensch nicht mehr traurig ist. Vielleicht ist er dann weniger traurig, aber er ist es trotzdem.“ Magdalena Kicińska, „Pani Stefa” („Frau Stefa“)

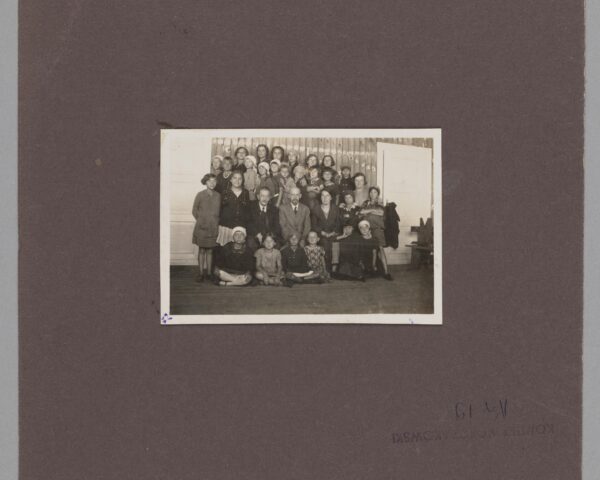

Stefania Wilczyńska (genannt Stefa), geb. am 26.05.1886 in Warschau

Stefania Wilczyńska kam aus einer vermögenden jüdischen Familie. Sie war gebildet, hatte in Belgien und in der Schweiz Naturwissenschaften studiert. Im Alter von 23 Jahren entschloss sie sich, nach Warschau zurückzugehen, und nahm eine Stelle in einem jüdischen Waisenhaus an. Bereits 1912 wurde sie Leiterin eines neu eröffneten Heimes für jüdische Kinder in der Krochmalna-Straße 92. 30 Jahre lang führte sie dieses Heim zusammen mit dem bekannten Kinderpädagogen Janusz Korczak, kümmerte sich persönlich um die Kinder und führte moderne Erziehungsmethoden ein. In den 1930er Jahren reiste sie mehrmals nach Palästina, wo sie mit den Kindern im Kibbuz En Charod arbeitete. 1938 erhielt sie die Genehmigung, ihre Alija zu vollziehen und nach Palästina umzusiedeln. Doch die Nachrichten aus Warschau und die drohende Gefahr eines erneuten Weltkriegs beunruhigten sie. Daher reiste sie am 2. Mai 1939 zurück nach Polen. Ihr persönlicher Kampf gegen den Krieg und die Vernichtung bestand darin, sich um die Kinder zu kümmern und bei Bombenangriffen in einem Sanitärpunkt im Keller des Waisenhauses zu arbeiten.

Am 5. August 1942 wurden die Kinder und die Angestellten des Heimes ins Vernichtungslager Treblinka deportiert. Stefania Wilczyńska blieb bis zuletzt bei ihren Schützlingen und ging mit ihnen in den Tod. Sie wurde durch eine Inschrift auf dem Grab ihrer Eltern auf dem Jüdischen Friedhof in Warschau in der Okopowa-Straße geehrt. Posthum erhielt sie das Silberne Verdienstkreuz der Republik Polen. 2018 wurde im Park Pola Mokotowskie in Warschau ihr zu Ehren ein Apfelbaum gepflanzt.

Vorbereitung

Im Laufe der Vorbereitung auf den Völkermord entsteht oft eine besondere Sprache. Man spricht von den geplanten Verbrechen nicht direkt, sondern benutzt verschönernde Begriffe (z. B. „Endlösung der Judenfrage“). Armeen werden gebildet, Waffen gekauft, spezielle Truppen geschult. Gleichzeitig wird die Gesellschaft indoktriniert, um ihr Angst vor den Opfern einzutrichtern und den Völkermord als „Notwehr“ zu rechtfertigen. Wenn zu diesem Zeitpunkt ein bewaffneter Konflikt besteht, wird der Völkermord oft als „Kampf gegen Partisanen“ getarnt.

Um in dieser Phase noch den Völkermord zu verhindern, muss ein Ausnahmezustand verhängt werden. Zudem müssen andere Staaten diplomatischen Druck ausüben und eventuell sogar eingreifen, um das Verbrechen zu verhindern.

Was ist der Bezug dieser Geschichte zu den Phasen des Völkermordes?

Stefania Wilczyńska hatte mit angesehen, wie die Vernichtung des jüdischen Volkes vorbereitet und durchgeführt wurde. Als sie vom Ausbruch des Krieges erfuhr, entschied sie sich, nach Polen zurückzukehren. Während die Nazis die Deportation und Ermordung der Jüdinnen und Juden aus dem Warschauer Ghetto vorbereiteten, widmete sich Stefania der Arbeit mit Waisenkindern. Sie wollte ihnen wenigstens ein bisschen normale, unbeschwerte Kindheit schenken. Die Entscheidung, freiwillig bei den Kindern zu bleiben und zusammen mit ihnen zu sterben, war ihr stummer Protest gegen die Vernichtung durch die Nazis.

Ein Kibbuz (Plural: Kibbuzim) ist ein staatlicher Landwirtschaftsbetrieb in Israel, in dem das Land gemeinschaftlicher Besitz ist. Die Kibbuzim haben eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Staates Israel gespielt. Bis heute liegt ihnen die Idee zugrunde, Zionismus und Sozialismus miteinander zu verbinden. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Kibbuzim haben keinen eigenen Besitz, dafür aber die gleichen Rechte und Pflichten. Alle wichtigen Entscheidungen werden auf Versammlungen gemeinsam getroffen.